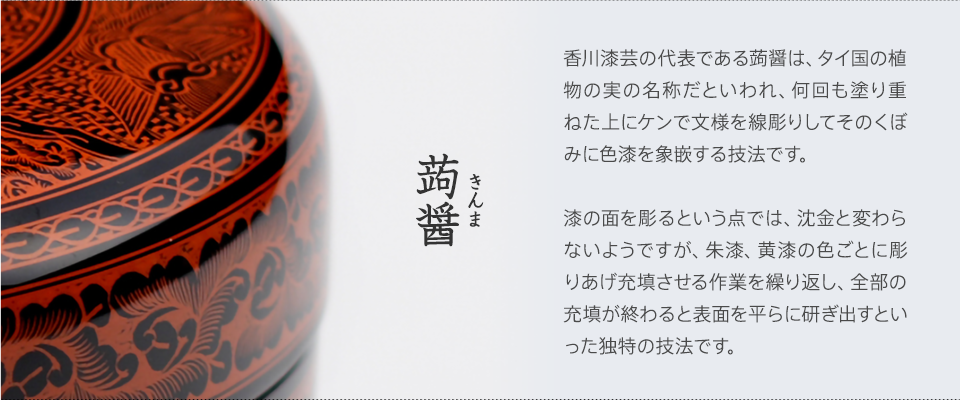

香川漆芸の代表である蒟醤は、タイ国の植物の実の名称だといわれ、何回も塗り重ねた上にケンで文様を線彫りしてそのくぼみに色漆を象嵌する技法です。

漆の面を彫るという点では、沈金と変わらないようですが、朱漆、黄漆の色ごとに彫りあげ充填させる作業を繰り返し、全部の充填が終わると表面を平らに研ぎ出すといった独特の技法です。

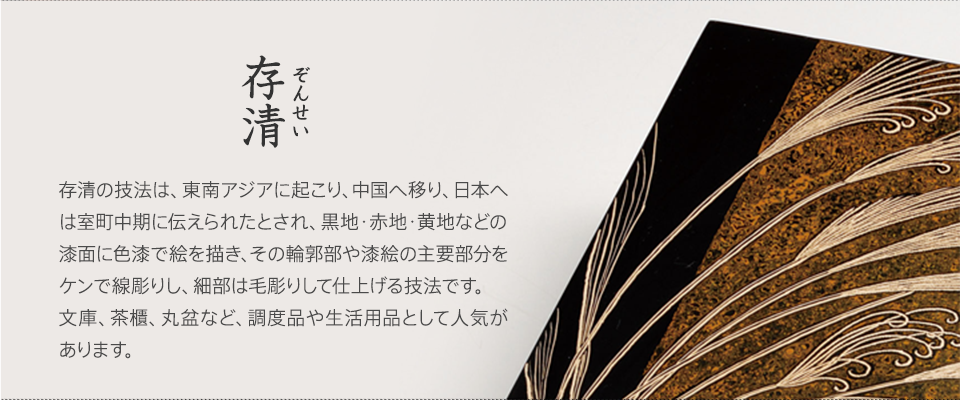

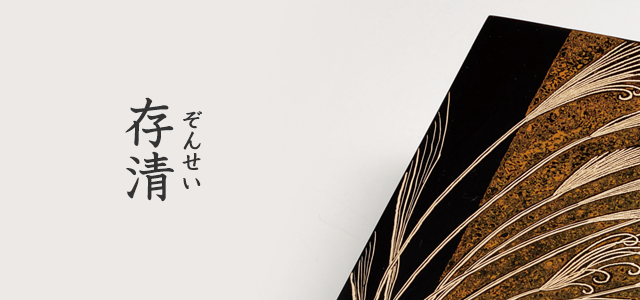

存清の技法は、東南アジアに起こり、中国へ移り、日本へは室町中期に伝えられたとされ、黒地・赤地・黄地などの漆面に色漆で絵を描き、その輪郭部や漆絵の主要部分をケンで線彫りし、細部は毛彫りして仕上げる技法です。

文庫、茶櫃、丸盆など、調度品や生活用品として人気があります。

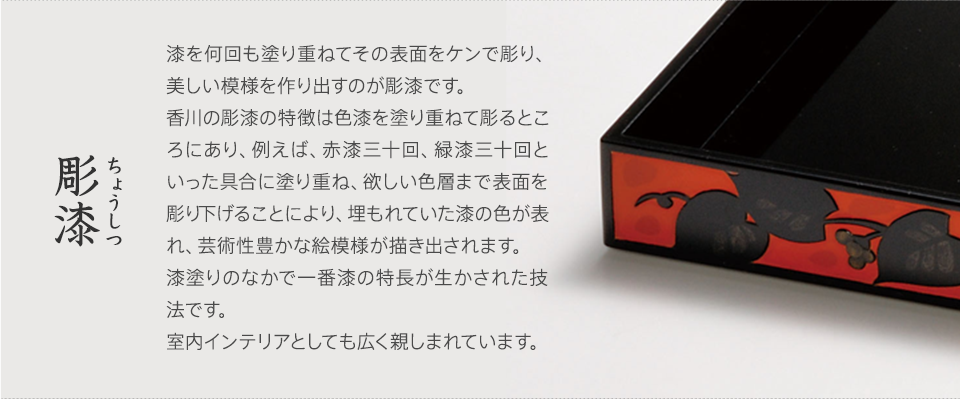

漆を何回も塗り重ねてその表面をケンで彫り、美しい模様を作り出すのが彫漆です。

香川の彫漆の特徴は色漆を塗り重ねて彫るところにあり、例えば、赤漆三十回、緑漆三十回といった具合に塗り重ね、欲しい色層まで表面を彫り下げることにより、埋もれていた漆の色が表れ、芸術性豊かな絵模様が描き出されます。

漆塗りのなかで一番漆の特長が生かされた技法です。

室内インテリアとしても広く親しまれています。

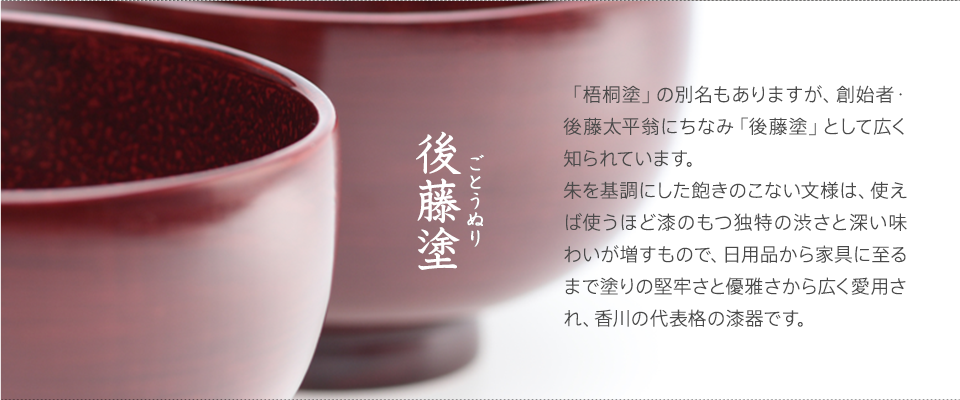

「梧桐塗」の別名もありますが、創始者・後藤太平翁にちなみ「後藤塗」として広く知られています。

朱を基調にした飽きのこない文様は、使えば使うほど漆のもつ独特の渋さと深い味わいが増すもので、日用品から家具に至るまで塗りの堅牢さと優雅さから広く愛用され、香川の代表格の漆器です。

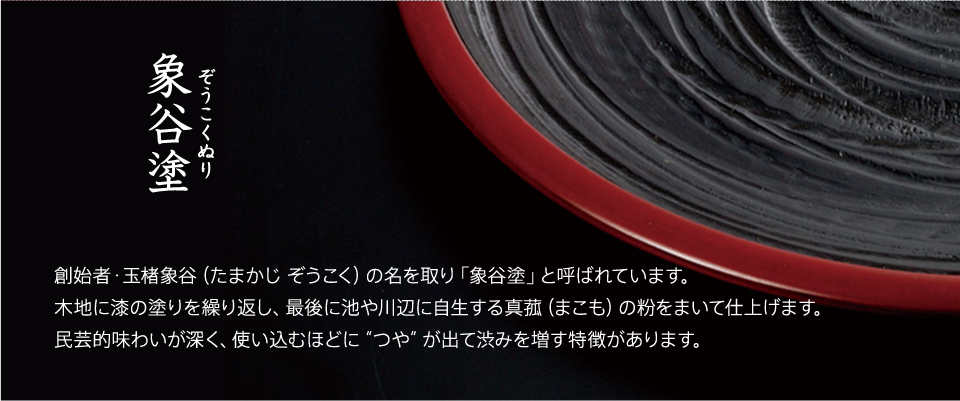

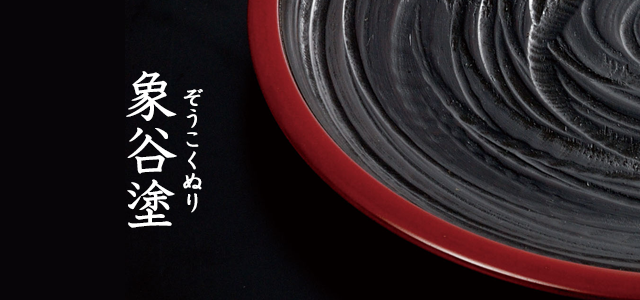

創始者・玉楮象谷(たまかじ ぞうこく)の名を取り「象谷塗」と呼ばれています。

木地に漆の塗りを繰り返し、最後に池や川辺に自生する真菰(まこも)の粉をまいて仕上げます。

民芸的味わいが深く、使い込むほどに“つや”が出て渋みを増す特徴があります。

※栗林庵オンラインショップでは、蒟醤、存清、彫漆のお取り扱いはございません。

漆器の洗い方

台所用洗剤やスポンジで洗ってもOK。

合成洗剤やスポンジは使っても結構です。汚れがなかなか落ちない場合は、固い面でもかまいません。冷たい水でもOKです。

電子レンジや食器洗浄乾燥機は苦手です。

基本的に、電子レンジや食器洗浄乾燥機は使わないでください。漆が早く劣化します。

火に近づけない。熱湯は避ける。

火に近づけると、変色・変形したり、壊れたりします。プラスチック製品でも同じですね。人と同じように、やけどしないぐらいの熱さの料理にしましょう。

長時間、水に漬け置くのはやめましょう。

漆自体は大丈夫ですが、小さなキズや穴があると、そこから水がしみ込んで徐々に木地を傷める原因になります。

陶器などとは別に洗いましょう。

陶器やガラス製品などと一緒に洗うとキズが付きます。漆器製品だけ別に洗って、柔らかな布でさっと水分を拭き取ってください。ぬるま湯だけで洗うのがベストです。

漆器の拭き方・片付け方

乾拭き(からぶき)は効果的。

やさしく扱えば、美しいツヤが出てきます。水滴の跡が残らず、次回に気持ち良く使えます。やわらかい布でゴミを払ってから、軽く拭くようにしましょう。

漆は紫外線に弱く、日光に当ると変色する性質があります。

直射日光が窓から差し込まないところで保管しましょう。匂いが気になる時は、漆器を米びつの中に数日間入れておくと消えます。

ティッシュなどをはさんで。

やさしく扱えば、美しいツヤが出てきます。水滴の跡が残らず、次回に気持ち良く使えます。やわらかい布でゴミを払ってから、軽く拭くようにしましょう。 食器棚に片付ける時は、陶器などとは別に漆器同士で重ね置きしましょう。その時には、ティッシュや柔らかな布をはさむといいでしょう。保管する時は、エアコンやストーブをよく使う、温度と湿度の変動が多いところは避けます。重箱など、たまにしか使わない漆器は、時々、箱から出して顔を見てあげましょう。ツヤがなくなってきたなと感じたら、表面全体を拭き、ごく少量の菜種油を付けた綿で全体になじませた後、乾いた布で拭き取りましょう。